|

最新更新日:2024/06/06 |

|

本日: 昨日:43 総数:159849 |

全国給食週間のお知らせ

給食委員会の子どもたちから全国給食週間についてお知らせがありました。その中で、給食室の中の機械の写真を見て何に使う機械かを当てるクイズをしたり、貝塚市でとれた野菜「貝塚もん」のことを紹介したりしていました。生活アップ週間に引き続いての取り組みです。給食やおうちでの食事など食興味を持って、残さずバランスよく栄養を取れるようにしようと呼びかけていました。

4・5・6年近木川ワンド観察と近木川右岸干潟でビーチコーミングへ行ってきました。

曇り空で少し寒かったですが、近木川ワンドの観察と近木川右岸干潟でのビーチコーミングへ行きました。456年生でバスに乗って、カニ公園の広場へ着くと、前日に6年生向けに授業をしてくれた神田さんや自然遊学館の先生3人とが来ていて、みんなであいさつをしました。そして近木川ワンドでは、堤防や観察階段からアシなどの植物や鳥を見たり、川の中のボラなどの魚をのぞきこんだりしました。そして近木川の堤防をはしごを使って順番に下りていきました。そして、堤防沿いを歩いて干潟へ行きました。近木川右岸干潟は普段人が入ることない場所なので、自然のままの状態で、砂浜には、いろんな色の貝がらやシーガラス、クルミの実やヒシの実、カニの甲羅、イカの甲やヒトデの殻などの自然物がたくさんあるだけでなく、ペットボトル、缶、タイヤ、船などの人工物もたくさん見つけられました。また、プラステチックが小さく砕けてできたマイクロプラスチックもみられました。それぞれで干潟を楽しんで、自分だけの宝物をさがした後に、ゴミ拾いもしました。少しだけでもきれいな環境にすることに役立ったことだと思います。しかし、あまりのゴミの多さに、少しショックを受ける子たちもいて、ゴミの問題はどうすればいいのかみんなで考えていきたいと思います。

6年生 高知県大月町柏島から招いた先生との授業

オンラインで柏島の様子を伝えてくれた黒潮実感センターの神田さんが、6年生の理科の時間に津田小学校へ来てくれて、森と川と海の生き物や環境のつながりについて教えてくれました。生き物は生きていくため、大きな魚は小さな魚を食べ、小さな魚はさらに小さいプランクトンを食べ、プランクトンもさらに目に見えないくらい小さな植物プランクトンを食べるといった、食べる、食べられる関係でつながっている「食物連鎖」というつながりの中で生きていく。環境が変わったり、悪くなったりすると、目に見えないくらい小さな生き物は影響を受けやすく、数が減ってしまうと、食物連鎖でつながっているすべての生き物に影響を与える。また、マイクロプラスチックの問題は、目に見えないくらい小さくなっても分解されずに、食物連鎖の中で、もしかすると人にも回ってくることを聞きました。この先このままでは、世界中の魚より、プラスチックごみの重さが上回ってしまうそうで、地球温暖化と違い、今のままではどうすることもできないため、問題としてはプラスチックごみ問題の方が深刻だそうです。

一斉下校訓練を行いました。

警報発令や大きな危険が迫っている時など、地区ごとに集まって一斉に集団で帰る「一斉下校訓練」を行いました。上の学年の子たちが、下の学年の子たちの確認をしたり、並ばせたりして、何かあったときに、命を守る行動ができるようにと真剣に取り組んでいます。1年生の子たちも3回目で素早く行動できました。みんなよくがんばりました。

三角ドッヂボール

生活企画委員会の子どもたちがみんなに伝えたつだっ子班で行う「三角ドッヂボール」が、今、子どもたちの間で盛り上がっています。休み時間になると子どもたちは、三角ドッヂボールのコートに集まり楽しんでいます。下の学年の子たちは、上の学年の子たちを当てようとがんばり、上の学年の子たちは、下の学年の子たちに少し優しいボールを投げてあげます。コートが三角なので、どこからもねらわれてドキドキです。みんなでできる時が楽しみです。

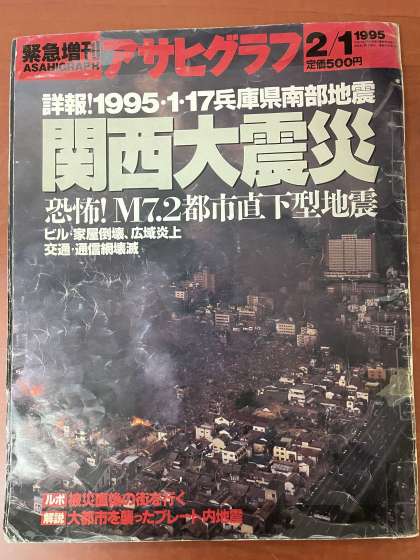

地震のお話

集会で校長先生から、28年前に淡路島北部を中心に大きな地震があったことのお話がありました。毎年ニュースで放送され、知っている子も多いと思うけども、地震はいつ起こるか分からず、実際に起こる可能性のあるできごとについて知ってほしいとお話しされていました。また、当時の記録が載っている本を紹介してくれて、しばらく職員室の前に置いておくと、休み時間には手に取って見ている子どもたちもいました。

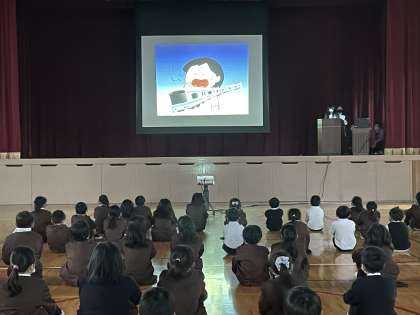

集会での発表

児童委員会の子どもたちが、集会でしっかりと発表することができました。まずは、保健委員会が生活アップ週間のアピールをしました。睡眠列車が、しっかりと走ることで、健康を守ることができるだけでなく、深い眠りを得ることができ成長ホルモンが長い時間出続けることがわかりました。睡眠調べをすることで、自分自身の睡眠列車がどれくらいしっかりと走っているか調べてほしいと言っていました。

次に、給食委員会が今月の生活目標を「好き嫌いせず残さず感謝して食べよう。」と発表しました。バランスの良い栄養をとることによって、しっかりとした体を作ることになり、免疫力が上がり病気に負けない体になり、勉強のための栄養を取ることもできるので、みんなでがんばって給食を食べてほしいと言っていました。 最後は図書放送委員会が、本の福袋をみんなに配ることをお知らせしていました。福袋の中には1つはどんな本が入っているか、分かりません。図書放送委員会の子どもたちが、お勧めしている本です。ぜひ読んで欲しいなと伝えていました。

4・5・6年生 黒潮実感センターの方とZoom交流

今度、二色の浜・近木川右岸干潟へビーチコーミングへ行く4・5・6年生のみんなと、講師として来ていただく、黒潮実感センターのセンター長とZoomでの交流会をしました。黒潮実感センターは、島丸ごとが博物館として運営されている高知県柏島にあり、とても自然豊かなところなんだそうです。そのきれいな所を見せてもらえるようにお願いしていました。

この日は、天気が崩れる予報になっていきましたが、何とか天気がもったので、実際にカメラを海の中に沈めて見せてもらいました。オレンジや赤のソフトコーラルというサンゴや、青い魚が見え、その向こうには深い海の底がきれいに見えていました。子どもたちから、お仕事の内容を聞いたり、魚の種類は何種類いるのかなど、いくつか質問をさせてもらい交流会を終えました。次は、貝塚の干潟で一緒に活動できることを楽しみにしています。

3・4年生 せんごくの杜・里山体験に行ってきました。

3・4年生は、貝塚市にあるせんごくの杜(豊臣秀吉が紀州根来攻めの際に戦った一つの城である千石堀城址の周りの森)へ行ってきました。せんごくの杜は、ボランティアグループ「さくらの里」のみなさんと市が協働して、誰もが気軽に立ち寄れる里山にしようとされている所です。4年生は、このお話を教室で聞かせてもらっていたので、この日をとても楽しみにしていました。そして、3年生にも安全に体験してもらえるようにと、この日は20人以上の方が来てくれていました。

大きなけやきの木があるけやき広場で集まって、最初はみんなで体操をしました。そして、さくらの里のみなさんが切り開いた道を案内してくれて、里山の中を歩きました。通れないほど草木が生い茂っていたとは思えないほど、歩きやすい道や、手作りの階段がありました。展望台に着くと、関空の方まできれいに見えました。そして、新しい広場に着きました。そこは、今、木や竹を切って、広くしている所でした。そこで、なんと大木を切るところを見ることができました。また、竹がものすごく密集して生えすぎているので、切り倒してチップにすることで、肥料になることを教えてもらいました。さらに、子どもたちも竹を切る体験をさせてもらいました。さくらの里のみなさんが切ってくれたのを切る子どもたちと4年生の中で何人かはヘルメットをかぶり、生えている7,8mはある竹を、さくらの里の方4人と一緒に1本1本切り出す体験をさせてもらいました。3年生は、危なくないように竹を固定する台にのせてゆっくり切りました。みんな、何回かずつ切ることができて、満足そうでした。最後に、けやき広場にみんな集まり、班ごとにさくらの里の方に入ってもらって、お話しをしました。昔のせんごくの杜のこと、病院が近くにあったこと、どうしてボランティアをするようになったこと、楽しいこと、たいへんなこと、オレンジのジャンパーに描かれている鳥の名前は「ミサゴ」、けやき広場に小さい土の山がたくさんあるのは全部モグラの穴だということなど、いろいろ教えてもらいました。最後には、おうちの人とぜひ遊びに来てねと言ってもらい、また来たいと子どもたちは応えていました。おうちからも、もしよかったら里山を訪ねてみてはどうでしょう。子どもたちが案内してくれると思います。 さくらの里のみなさん、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

3学期が始まりました。

始業式を体育館で行いました。子どもたちは、校長先生と新年のあいさつをして、お話を聞きました。校長先生の話しかけにうなずく子、少し眠いのかうつむきかげんの子と、それぞれでしたが、子どもたちみんなの顔が見られて、安心しました。まだ、コロナは心配ですし、インフルエンザも少しずつ増えてきていると、聞いているからです。これまで同様、室内でのマスクや、手洗いなどの感染対策は、コロナもインフルエンザも同じです。がんばりましょう。

3学期は、学校がある日が52日だそうで、卒業する6年生は48日です。自分の目標をしっかりと持って過ごしてほしいと思います。 式の後、人権作品の表彰がありました。校長先生から、表彰状を受け取り、みんなからは、拍手をもらいました。よくがんばりました。

2学期の学級目標ふりかえりを発表しました。

学期の終わりには、生活や学習のことで考えためあてがどれくらい達成できたか、また、できなかったかをふりかえります。この日は、1年生から6年生まで順番に発表していきました。

2年生 まちのお店や工場の方からお話を聞きました。

生活科で、校区にあるお店や工場に出かけて、お仕事のことを聞き取りました。それぞれのお店や工場では、あいさつをしてお邪魔させてもらいました。普段は入れないようなところへ入るので、みんな緊張しながらでしたが、説明してくれる人のお話をしっかりと聞いていました。見たり、聞いたりしたことは、学校でまとめて、お互いに伝え合い交流します。

お邪魔させていただいたみなさん、ありがとうございました。

集会にて 健康な生活のためのお話と表彰がありました。

保健委員会の子どもたちが、スライドで風邪やインフルエンザなどが流行るこの時期に、健康な生活を守るために大切な手洗いや、早く寝ること、朝ご飯をしっかり食べること、外に出て遊ぶことなどを教えてくれました。みんなで健康な身体を守っていきましょう。

そして、絵画や習字の作品が賞に選ばれた子どもたちに校長先生から表彰状をもらえました。みんな嬉しそうにもらっていました。よく頑張りました。

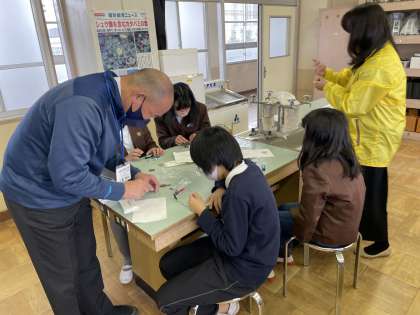

4・5年生 電気教室で工作をしました。

4年生は、備長炭を使った電池づくりをしました。備長炭にキッチンペーパーとアルミホイルを巻き付けて、魔法の水をかけると、電線でつないだプロペラが回りました。身近なものでも工夫すると、電気を起こすことができることが分かりました。停電になっても、困らないかもしれませんね。

次に5年生は、エナメル線を電池に巻き付けてコイルを作り、消しゴムとクリップを台にして、手作りのモーターを作りました。コイルがまっすぐきれいにできていると、クルクルとすぐに回りだしていました。始めは回らなかった子も、手伝ってもらいながらきれいな形にコイルを整えると、回りだし、最後には、全員回すことができました。この時は、単3電池にエナメル線を巻き付けて作りましたが、単4電池で作ると、コイルの巻き数が多くなるので、コイルが早く回るとも教えてもらいました。 また、6年生も電気教室で素敵な体験をさせてもらいます。楽しみにしています。

なわとび週間に取り組んでいます。

今週は、寒い時期の健康な身体づくりのために、なわとび週間に取り組んでいます。始めに、6年生がお手本になって跳び方を教えてくれて、みんなで練習しました。上手に跳んでいる子、一生懸命に練習する子、引っかかってしまってもあきらめずに跳び続ける子と様々ですが、みんなで一緒に練習をすることで、楽しみながら健康な身体をつくってほしいと思います。

1年 公園めぐり

1年生は、生活科の学習で校区の公園へ出かけました。街並みを見学したり、出会った人とあいさつをしたり、公園では、公園のことを知らない友達に教えたりしました。そして、みんなで遊んだり、きれいに紅葉した葉やどんぐり、松ぼっくりを拾ったりしました。地面はぬれていましたが、いいお天気に恵まれた公園めぐりでした。

二中体験入学

6年生は、第二中学校へ行き、自分で選んだ教科の授業体験を受けて、クラブの様子を映像で見たり、質問を聞いてもらったりすることができました。同じ第二中学校へ進学する東小学校、中央小学校の子どもたちとも少し交流することもできました。

研究授業を行いました。

3年生、6年生で研究授業を行いました。3年生では、国語の「すがたをかえる大豆」について、6年生では、地域教材「竹皮値下げの戦い」について全教職員で授業を参観して、振り返りをしました。そして話し合ったこと、考えたことは、子どもたちの学びにつながるように、日々の授業に返していきます。

くら寿司出前授業

5・6年生は、くら寿司の出前授業でSDGsについて学びました。環境破壊や食品ロスの問題、漁業従事者の減少の問題など、このままでは将来、魚ののったお寿司は食べられないことが予想されているため、低利用魚の利用やお客の来店時間と食べたい気持ちに合わせた寿司の提供をプログラムするなど、問題を解決するために工夫していることを教わりました。そして、魚が入った箱を開けて、低利用魚とよく食べている魚とに分けたり、実際に回るレーンでお寿司を人気メニューを参考に予想して寿司をつくって流し、食べてもらったりするゲームをしました。低利用魚も調理や育て方を工夫することで食べやすい魚になったり、寿司をつくるゲームでは、多く食べてもらっていた班もありましたが、少し残ってしまう班もあり、食品ロスが出ないようにすることの難しさを感じることができました。

自分たちの手で育てたお米を食べました。

5年生は、命をいただくことを学びます。その1つとしてお米作りをしました。収穫したお米とお味噌汁を家庭科の時間に調理してみんなでおいしくいただきました。時間や手間のかかったお米作りを通して、今まで以上に感謝の気持ちをもって「いただきます。」と言い、食べることができました。

|

貝塚市立津田小学校

〒597-0014 住所:大阪府貝塚市津田南町1-1 TEL:072-422-0084 FAX:072-433-3251 |